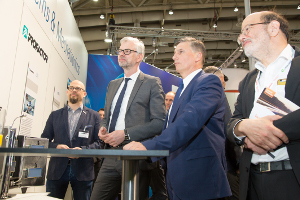

Hochkarätiges Konsortium unter der Koordination von PROFACTOR zieht österreichisches Leitprojekt an Land

Großer Erfolg für die Steyrer Forschungsschmiede PROFACTOR. Das Unternehmen erhält den Zuschlag für das nationale Leitprojekt im Rahmen der Initiative „Produktion der Zukunft“ des Infrastrukturministeriums. PROFACTOR koordiniert dabei drei Jahre lang 24 Partner aus Industrie und Wissenschaft. Im Mittelpunkt des Projekts steht die Entwicklung von Technologien, die den Menschen in der Produktion sinnvoll unterstützen. In die Entwicklung der Systeme werden die MitarbeiterInnen der Unternehmenspartner aktiv eingebunden. Die wissenschaftliche Leitung hat Professor Manfred Tscheligi (Center for Human-Computer Interaction der Universität Salzburg bzw. Austrian Institute of Technology).

„Industrie 4.0 betrifft nicht nur die Technik in der Fabrik, sondern auch die Leute, die damit arbeiten. Wir werden die Digitalisierung so nützen, dass unsere Betriebe und unsere Arbeitskräfte davon profitieren. Das Projekt leistet einen wichtigen Beitrag für sichere, gut bezahlte und erfüllende Arbeitsplätze in Österreich“, so Infrastrukturminister Jörg Leichtfried. Das Infrastrukturministerium fördert Forschung und Entwicklung im Bereich Industrie 4.0 mit rund 185 Millionen Euro jährlich.

„Der Zuschlag bestätigt, dass wir in den vergangenen Jahren mit der Forschung rund um Assistenzsysteme auf das richtige Pferd gesetzt haben“, sagt Andreas Pichler, technischer Geschäftsführer von PROFACTOR. In dem Forschungsunternehmen ist man überzeugt, dass Europa als Industriestandort nur dann reüssieren wird, wenn individualisierte Produkte zu marktfähigen Preisen erzeugt werden können.“ Die Produkte der Zukunft werden immer funktioneller und individueller. Auch Massenartikel werden künftig in Losgröße 1 produziert. Eine herkömmliche Produktion mit Massenfertigung bewältigt das aufgrund der fehlenden Flexibilität nicht.

Maschinen, die mitdenken, entscheiden über den Standort

„Nur Assistenzsysteme mit kognitiven Eigenschaften schaffen diesen Spagat zwischen Masse und Individualität,“ ist Pichler überzeugt. Das bedeutet: „Maschinen, die mitdenken, und den Menschen dann entlasten, wenn es darauf ankommt, sind die Lösung.“ Die menschenleere Fabrik sei für Europa jedenfalls KEINE Vision mehr. Pichler: „Für eine Fabrik mit assistierenden Maschinen – die vom Menschen auch akzeptiert werden müssen – liegt allerdings noch viel Arbeit vor uns.“ Die Synergie von Mensch und Maschine ist das zentrale Thema für zukünftige Produktionsumgebungen. Assistenz bedeutet das Eingehen auf spezielle Benutzungssituationen und dessen innovative Umsetzung“, betont Manfred Tscheligi in seiner Rolle als Wissenschaftlicher Projektleiter. „In dem Projekt werden dafür Assistenz-Units erforscht und entwickelt“.

MitarbeiterInnen müssen die Systeme akzeptieren

In dem Projekt werden mit den Partnerorganisationen modulare Einheiten mit spezifischen Assistenzfunktionen erforscht, die über den jeweiligen Use Case hinaus anderen Partnern bereitgestellt werden. In die Entwicklung der Lösungen werden die MitarbeiterInnen in den Unternehmen einbezogen.

„Assistenzsysteme nehmen den WerkerInnen einerseits monotone und belastende Arbeiten ab und helfen bei der Bewältigung der immer größer werdenden Variantenvielfalt“, sagt Pichler. „Andererseits muss vor der Implementierung klar evaluiert werden, wovor der Mensch berechtigt oder unberechtigt Angst hat und welche Art der Assistenz vom Menschen akzeptiert wird.“

Hochkarätiges Konsortium lässt viel erwarten

PROFACTOR hat in der Vergangenheit bereits unzählige nationale und internationale Forschungsprojekte koordiniert. Das gegenwärtige Projekt ist zweifelsohne eine der bisher größten Herausforderungen. „Das Konsortium mit der wissenschaftlichen Leitung durch ausgewiesene Expertise im Bereich Mensch-Maschine Kommunikation und die Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen und facettenreichen Partnern decken ein breites Feld von Expertisen ab“, sagt Pichler. „Die Herausforderung ist groß, die Erwartungen dürfen es auch sein. Wer von Modellfabriken spricht, wird künftig an Steyr nicht herumkommen.“

Großer Wurf für das Innovationsland OÖ

„Die Koordination dieses Leitprojektes nach OÖ geholt zu haben, zeigt wieder einmal, dass Oberösterreich zu den Spitzenregionen im Bereich der industriellen Produktion zählt. Diese starke Position durch innovative Projekte weiter zu kräftigen, um sich im internationalen Wettbewerb zunehmend zu behaupten, ist für das Land zukunftskritisch“, freut sich LH-Stv. Mag. Thomas Stelzer. Oberösterreich ist in der bmvit-Förderschiene ‚Produktion der Zukunft‘ sehr erfolgreich unterwegs. 2013 bis 2015 wurden insgesamt rund 144 Mio. Euro für die Themen ‚Industrielle Fertigung‘ und ‚Werkstofftechnik‘ vergeben. Oberösterreich konnte mit rund 40 % einen enormen Anteil dieser Mittel ins Land holen.

„Auch im Zeitalter der Automatisierung steht der Mensch im Mittelpunkt. Automatisierung bringt mehr Produktivität und Effizienz – aber auch einen beachtlichen Strukturwandel. Dieses Projekt ermöglicht es, diesen Wandel nicht nur positiv zu begleiten, sondern aktiv zu gestalten und die Arbeitsbedingungen für Menschen in der Produktion enorm zu verbessern“, ergänzt LH-Stv. Stelzer.

Key-Player in der Produktionsforschung

„Dieses Leitprojekt bestätigt wieder einmal, dass das oberösterreichische Unternehmen für industrielle Innovation, PROFACTOR, ein wesentlicher Key-Player in der Produktionsforschung ist. Bereits bei der letzten FFG-Ausschreibung zu einem Leitprojekt im Bereich ‚Produktion der Zukunft‘ war PROFACTOR Teil des erfolgreichen Konsortiums für das Projekt im Bereich der Generativen Fertigung ‚addmanu‘, das im Mai 2015 gestartet wurde. Zudem spielt das Unternehmen eine zentrale Rolle in dem neuen COMET K1-Zentrum ‚Pro²Future‘, das im Sommer 2016 positiv evaluiert wurde und nun die Forschungsarbeit aufnimmt, um Produkte und Produktionssysteme mit menschenähnlichen, kognitiven Fähigkeiten auszustatten“, freut sich DI Dr. Wilfried Enzenhofer, MBA, Geschäftsführer der Upper Austrian Research, der Leitgesellschaft für Forschung des Landes OÖ, und Vorsitzender des Aufsichtsrats der PROFACTOR GmbH, über den Erfolg der Beteiligungsgesellschaft.

Ausschreibung

Produktion der Zukunft – 18. Ausschreibung, Leitprojekt der FFG (Österreichische Forschungsförderungsgesellschaft)

Titel

MAssist II – Assistenzsysteme in der Produktion im Kontext Mensch – Maschine Kooperation

Gesamtkosten:

rund 6,25 Millionen Euro, Förderung ca. 4 Mio. Euro